【儿医青年人人讲】喜报:马阳巍荣获首都卫生健康系统“读讲一本书”读讲比赛一等奖

2024-05-13 17:48:38 来源:团委 浏览次数:

2024年5月11日下午,市卫生健康委举办“感悟思想伟力 彰显青春担当”首都卫生健康系统2024年“读讲一本书”活动读讲比赛决赛。北京儿童医院团委委员、麻醉科医师马阳巍以市属医院第一名的分数荣获一等奖。

国家中医药管理局直属机关党委常委副书记、一级巡视员、

人事教育司副司长卢国慧为一等奖选手颁奖

决赛现场,马阳巍以《医学是人学,医道重温度》为题,结合儿时的就诊经历和担任麻醉科医师后的真实体验,分享了自己阅读韩启德院士所著《医学的温度》的深刻感悟。他说,医学应该始终以病人为中心,在追求技术进步的同时,也要重视有温度的人文关怀。他呼吁医务工作者牢记初心,在日常的工作中感悟“医学的温度”。

马阳巍在决赛现场演讲

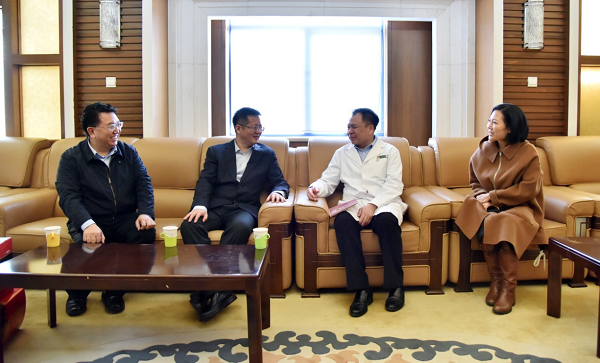

此前,2023年6月,北京儿童医院团委以“青春建功助力儿医高质量发展”为主题,启动了2023年度“儿医青年人人讲”活动,组织团员青年结合推动公立医院高质量发展等内容录制微视频作品,并开展了优秀微视频评选、表彰、展播活动,取得了良好成效。2024年3月,院团委在院党委的指导下,根据市卫生健康委通知要求,在总结2023年度“儿医青年人人讲”活动经验的基础上,以“感悟思想伟力 彰显青春担当”为主题启动了2024年度活动,组织全院青年广荐书、深读书、精讲书,邀请优秀读讲人马阳巍在院内进行现场演讲,并推荐参加市卫生健康委“读讲一本书”读讲比赛。最终,马阳巍从全系统推荐的92名优秀读讲人中脱颖而出,取得优异成绩。

《儿医青年人人讲——青春建功助力儿医高质量发展》微视频展播

马阳巍在北京儿童医院现场演讲

下一步,北京儿童医院团委将在院党委和市卫生健康委团委的指导下,继续推进2024年度“儿医青年人人讲”第二阶段工作,组织动员更多的青年积极参与,并适时开展优秀微视频评选和优秀读讲报告宣传等工作,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在全院青年中入脑入心,引导青年感悟思想伟力、立足本职岗位、彰显青春担当、推动创新发展。

团委

附件:

马阳巍:医学是人学,医道重温度

大家好,我是来自北京儿童医院的马阳巍。

我今天分享的书是中国科学院院士韩启德先生所著《医学的温度》,本书结合韩院士早年从医生涯的感悟,告诉我们医学应该始终以病人为中心,在追求技术进步的同时,也要重视有温度的人文关怀。“医学是人学,医道重温度”即摘自书中。

诚如书中备注,医学飞速发展,书中收录韩院士当时部分观点现今看来或许略显陈旧,但这并不妨碍我们从书中去感悟一些恒久不变的事情,比如,温度。

在号召提供全生命周期的卫生与健康服务的当下,作为一名工作在这个周期起始部分的儿科医生,我也想借此机会和大家来聊一聊“温度”这个话题。

韩院士在序言中记录了小时候生病就医的一次经历,这也是让他第一次意识到医学是有温度的经历——“60多年过去了,我还记得那张病床,那间病房,窗外的那几棵大松树。在那里,我人生第一次感受到来自父母和家庭以外的温情。”读书至此,小时候的场景也跃在眼前。小时候我也是医院的常客,每逢换季总要生病,家附近的医院诊所也是跑了个遍,而印象最深的还是一个小诊所,诊所的医生是一位和蔼的阿姨,记得那时候我躺在那张铺着白床单的病床上输液,看着她慢慢地削好一个苹果,切成块,再递过来,这个场景即便今天想来还是会觉得感动。大概也是因为小时候总遇到这样的医生,所以我从不觉得生病去医院是件可怕的事情。你们看,医学的温度,是会让小患者记很久的。

书中提到“医疗技术飞速发展的同时,逐渐形成了技术至上的观念,医学日趋离开人文。”“当冷漠取代温情,当交流变得奢侈,当诊疗成为流水线上机械的重复时,医学就会蜕化成被药物和仪器所役使的工具,医患关系也会随之由亲密转为紧张。”

“医患关系紧张”一度是我们生活里的高频词汇,在一些医院或许是因为大家都太忙了,患者需要迅速听到诊断、治疗、预后,医生需要迅速做出判断、开出处方、再接诊下一位患者;在另一些医院或许是不信任了,患者抱着怀疑的态度来,医生抱着只求自保的态度看,能让医患真正交流的时间还多吗?而在这所剩无几的时间里,我们又真的有在带着温度交流吗?

我是一名儿科麻醉医生,暂时不用处理门诊工作,主要负责手术患儿的麻醉,和患儿以及家长的交流也就集中在术前术后访视和签字谈话的环节。我们常说做儿科医生难,的确,有的孩子还不能交流,有的孩子却因为疾病被迫成长了太多,除了面对小朋友还要面对家长们,一些病情较重或者进行急诊手术的孩子家长常常焦虑,少数情况下甚至会崩溃、大哭,但最后常常会说一句,拜托你们了。在和家长接触的这短短时间里我不能完全了解这个家庭正在经历的难处,能做的除了用专业本领保证患儿手术期间的安全外就只有安慰了。而这是我能给患儿家长的温度。

当然,和孩子们的接触才是工作中的重头戏。前不久有一个6岁的小朋友要接受无痛胃肠镜检查,在我为他连接监护的时候突然问我“我不会没做完就醒吧?”“不会呀,一定是做完检查才会叫醒你呢。怎么担心这个,是谁告诉你的吗?”“不是,我自己在手机看的,有一个人做肠镜,没做完他就醒了,特别可怕。”“放心吧,有我呢,保证你做检查的时候不会醒,好好的睡一觉。”检查结束,我轻柔地唤醒小朋友问他“怎么样,中间没醒吧?睡得还好?没有不舒服吧?”他点点头,带着一个浅浅的笑。

从刚出生不久的新生儿到即将18岁的花季男女都可能是接受麻醉的对象,因此我们面对的小朋友也是各种各样——完全无法交流的,安静接受麻醉的,崩溃大哭喋喋不休的或者冷静思考真诚提问的。也因此我们总能在手术室看到这样的场景,有医生或者护士抱着哭泣的小朋友安抚或者认真回答他们奇奇怪怪的问题。这些,都是我们给患儿的温度。

书中写“在古代中国,医术被称为仁术,仁者爱人,因此在中国传统中,尊重生命,关爱病人是医生的基本道德。”特鲁多的墓志铭“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”也为我们熟知,由此可见,无论中外,我们都看重仁爱与安慰的力量,而这不就是医学的温度吗。

“温暖”这个词在手语中是这样的动作,那是从腹部升起的让人面露惬意的暖流,所以我想在给别人的温度的同时,我是不是应该先让自己有一点温度呢?

我们常常走得太远,忘记了为什么出发,也常常因为现在的生活、工作节奏,忘记了体会身边的一些温情,《医学的温度》让我回想起选择儿科的初心,也再次感受到有温度的人文关怀的力量,也希望大家都能在适当的时候停一停,读一读这本《医学的温度》,和我一起找回那颗带着热度温柔跳动的心。

谢谢。

上一篇: 【儿医好青年】张晓飞:奋斗者 正青春

.jpg)

.jpg)