“徒手盲插空肠管”绝活儿背后的仁心仁术

2025-04-15 10:40:45 来源:北京儿童医院巩阳 浏览次数:

“宝贝看,阿姨让小管子滑进肚子啦,坚持一下就好啦!”日前,北京儿童医院消化科主管护师王卫英一边轻声安抚14岁的小芝(化名),一边将空肠管从孩子鼻腔缓缓送入。在引导孩子由侧坐位调整至卧位后,王卫英通过手感感知空肠管“触礁”位置,手腕轻旋突破关键性幽门关卡,随着淡黄色肠液顺利抽出,空肠管被巧妙置入……由于空肠管有使用寿命,这已经是小芝第7次来北京儿童医院插管了,小芝每次见到“王阿姨”都会露出灿烂的笑容。

在北京儿童医院,像小芝这样需要长期肠内营养支持的患儿不在少数。消化科护士长孟园与王卫英带领的护理小组,正是用“徒手盲插空肠管”这项绝活儿,为那些需要肠内营养的孩子打开了生命通道。

徒手盲插空肠管——为患儿架起生命补给线

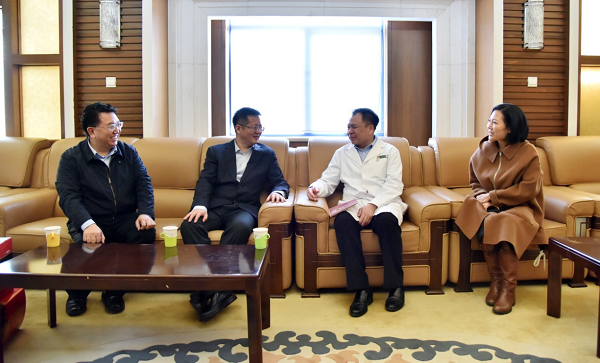

孟园护士长给患儿进行插管

空肠管技术,在医学界被称为“看不见的生命通道”,为无法自主进食的患儿架起生命补给线,是肠内营养的黄金路径。相较于传统鼻胃管喂养,空肠管技术实现了三大突破:首先,喂养管跨越幽门进入小肠,使营养液直接绕过胃部,胃潴留发生率、反流误吸风险都大幅降低;其次,突破了传统肠内营养的禁忌症,使食道狭窄、急性重症胰腺炎等特殊患儿,也可以获得肠内营养;第三,规避了静脉注射营养液带来的代谢并发症和胃肠功能减退等严峻问题。而“徒手盲插空肠管”则是建立了一条“无设备依赖型”生命通道,仅需在置管完成后拍一张X光片明确置管位置,避免了胃镜引导插管可能造成的黏膜损伤、麻醉导致的呼吸抑制风险,以及X光引导插管的持续辐射暴露,将对儿童的伤害降到最低,同时也给患儿减轻了经济负担。

这项技术之所以被称为“绝活儿”是因为它全凭护士的手感和经验,将一根直径仅几毫米的硅胶管从鼻腔插入,经鼻腔、食道、胃,穿过幽门,最终精准抵达空肠。“与常规鼻饲管仅停留胃部不同,空肠管需要穿越幽门这一‘生命关卡’,”孟园护士长解释道,儿科患者的幽门直径较窄的仅有3-5毫米,且处于动态收缩状态,在没有任何可视化辅助的情况下,其操作难度堪比“蒙眼穿针”。

在医疗技术突飞猛进的今天,这项“返璞归真”的技术用最朴素的方式证明:有时,生命的守护并不一定要依赖高科技的设备,而是源于一双精准的手与一颗敬畏生命的心。

从“摸着石头过河”到解码生命的“不规则地图”

插管过程中,医护人员需全程依赖触觉和解剖学知识,通过感知管道走向、听诊气过水声、回抽肠液等方式确认位置。对于孟园护士长和王卫英而言,“徒手盲插空肠管”这项看似简单的操作,背后是无数次实践得来的真知。

回忆起2019年第一次插管的经历,王卫英仍记忆犹新——那是一名食管闭锁术后发生食管气管瘘的新生儿,出现了严重肺炎及营养不良,持续静脉营养出现了并发症,麻醉评估风险非常大,因无法经口进食面临生命危险,综合评估后只有空肠管喂养“这一条路可以走”。北京儿童医院新生儿外科主任黄金狮决定让有着丰富临床经验和熟练放置胃管技术的护士王卫英尝试这次空肠管置入。“从没插过空肠管,心里很没底。当时主任在旁边说‘过了幽门会有紧缩感’,我完全没概念。”王卫英回忆道,“当管子进入幽门的瞬间,那种‘布口袋口被撑开’的触感,我这辈子都忘不了。”凭借这份独特的手感,王卫英逐渐掌握了这项绝活儿,并且在一次次的实践中越来越精准。

王卫英给小芝进行插管

如今,孟园护士长与王卫英已成为北京儿童医院乃至北京儿科业内掌握这项技术的主力,顺利情况下几分钟内完成一次盲插,成功率高达95%以上。“抽到肠液的那一刻,就像收到了‘通关密码’。”孟园护士长解释道,通过回抽液体的颜色和质地,能基本判断管子头端位置——黄色清亮的肠液是管路抵达空肠的标志。

然而,“并不是每个孩子都长着教科书一样的胃和肠道。”王卫英告诉我们,一些身患胃肠疾病的孩子,从术前的X光片就可以看出,他们的消化道走向与正常孩子区别很大。遇到特殊病例,她会通过让孩子不断变换体位等方法找到那份特殊的手感,“我还记得有个女孩,她的胃完全垂直下来,我让她先坐后躺,管子才顺利拐过U型弯,到达空肠。”

王卫英喜欢钻研技术,有股迎难而上的韧劲儿,在她看来,只要有足够的耐心,再“异型”的消化道都能置管成功。她打开手机相册,里面是上百张X光片,记录着不同患儿的管子走向。有的孩子发生了胃扭转90度;有的食管狭窄仅3毫米;有的孩子出现食管裂孔疝;有的孩子做过胃底折叠手术;更有肠粘连反复手术的患儿,腹腔已成失去坐标系的“混沌战场”——这些非常规解剖结构,恰恰成为她精研盲插技术的“磨刀石”。

从“单打独斗”到“星火燎原”

随着技术声名远扬,孟园护士长与王卫英的工作量也不断增长,几乎每天都在奔忙于各个科室置管,有时还要去兄弟医院支援。“不能让技术困在我俩手里。”孟园护士长希望能将这项技术更多地推广出去。在护理部的牵头下,2024年,北京儿童医院护理部成立了“管饲喂养小组”,孟园护士长与王卫英担任核心带教老师。

这项全凭“手感”的技术如何带教?为了让新护士更好理解,孟园护士长与王卫英结合文献资料与以往的经验,采用“三阶段测量法”:从鼻尖到耳垂为鼻咽部距离,耳垂到剑突与脐部中点为胃部深度,再根据患儿体型追加 25-30 厘米,就可到达空肠。尽管这样,在很多孩子身上并不是百分百适用,需要操作者结合自己的经验和X光验证确认导管的位置。

如今,全院已有10余人掌握空肠置管技术,空肠置管技术已覆盖14个科室。孟园护士长和王卫英在空肠置管团队的带教中起到了关键性的作用,“每次去其他科室会诊,我都会带着年轻护士。”孟园护士长说,“从体位摆放到手部力度,每个细节都要抠。”未来,“管饲喂养小组”护理团队将逐步进行相关技术的规范,关注管饲喂养相关并发症的管理,拓展居家管饲喂养的咨询和护理指导,提升患儿获得感。(作者:北京儿童医院巩阳)

上一篇: 一位肾衰少年的重生之路

.jpg)

.jpg)