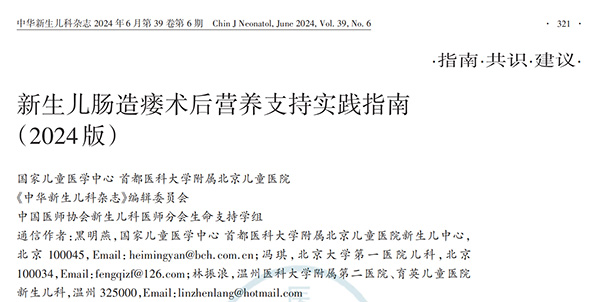

黑明燕教授团队发表新生儿肠造瘘术后营养支持实践指南

2024-07-11 17:55:56 来源:新生儿中心 浏览次数:

近日,国家儿童医学中心,首都医科大学附属北京儿童医院新生儿中心黑明燕教授团队在《中华新生儿科杂志(中英文)》期刊发表了题为 《新生儿肠造瘘术后营养支持实践指南(2024版)》的循证指南。该指南针对肠内营养管理、肠外营养管理、随访与关瘘三个方面的10个临床问题,系统检索了国内外相关文献,进行了证据合成与评价,采用推荐意见分级的评估、制订及评价方法,对证据质量和推荐意见的推荐强度进行分级,最终形成22条推荐意见。该指南为临床医护人员在新生儿肠造瘘术后进行营养管理,提供了循证依据。

该指南的制订由北京儿童医院新生儿中心黑明燕教授牵头,联合新生儿内科、新生儿外科、新生儿/儿科护理、营养科、消化科、影像科、检验科、循证医学、儿科质控、临床药学等专业的专家共同制订。指南工作组成员来自全国18个省份,北京儿童医院黑明燕教授、北京大学第一医院冯琪教授、温州医科大学附属第二医院林振浪教授为共同第一作者。

部分新生儿,由于先天发育异常、胎儿期及新生儿期腹部疾病等,接受肠造瘘手术治疗。患儿术后短期需要依赖肠外营养,随后会逐渐过渡为肠内营养,少部分新生儿因短肠综合征而需要长期肠内肠外营养支持和多学科协作管理。新生儿生长快,对营养素的需求量大,但新生儿期接受肠造瘘手术的患儿可能存在不同程度的小肠长度不足、肠道本身功能欠佳、剩余肠管发育欠佳、肠造瘘口大量漏便造成营养素过度丢失等问题,容易出现营养素消化吸收障碍、水和电解质紊乱、体格生长缓慢,以及部分营养素缺乏等异常状况。但现有的多个新生儿/婴儿肠内肠外营养指南均缺乏针对新生儿期接受肠造瘘手术患儿的建议。

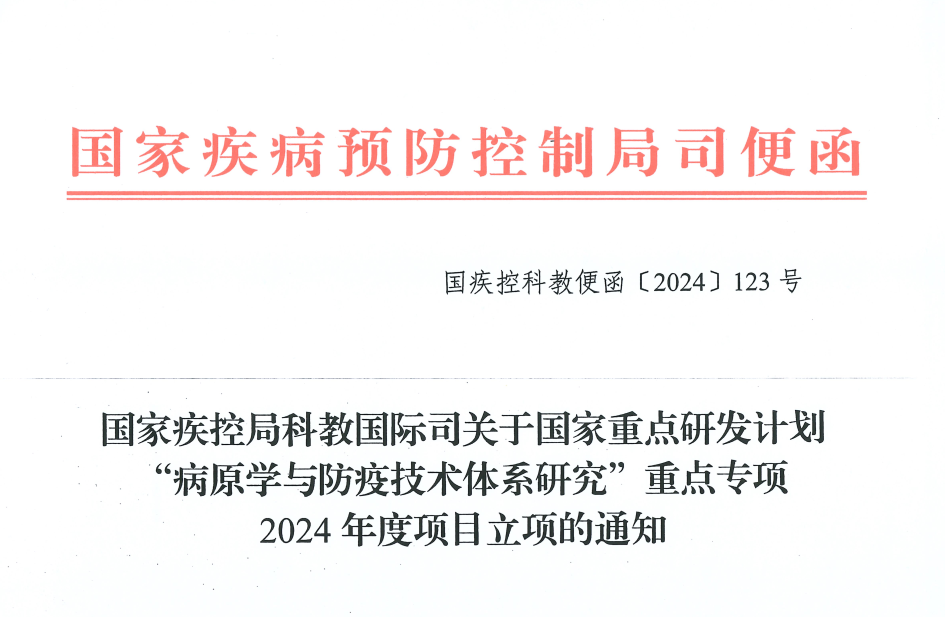

该指南的制订依托科技部国家重点研发计划(“生育健康及妇女儿童健康保障”专项)的资助,基于国内外临床证据,检索和评价循证学依据,结合临床实践经验,对新生儿肠造瘘术后的营养管理提供相应的依据,具有重要的指导意义。

该指南的制订严格遵循循证医学的方法,在2023年4月成立了指南制订工作组,并在国际实践指南注册与透明化平台完成注册,通过专家讨论、问卷调查、个人访谈等形式收集临床问题,再通过打分和多轮专家讨论,最终确定本指南的10个临床问题。通过文献检索、初筛及复筛,最终纳入64篇文献。采用推荐意见分级的评估、制订及评价(GRADE)方法对证据体的证据质量和推荐意见的推荐强度分级,历经启动会、定稿会等多次会议讨论,历时11个月,最终形成了22条推荐意见。

.jpg)

.jpg)